よくある質問(Q&A)(下水道)

-

《目次》下水道

- 下水の工事はいつから始まりますか?

- 下水道工事の当日、準備しておく事はありますか?

- 下水道切替工事中、トイレ・水の使用は出来なくなりますか?

- 汲み取りの手配は必要ですか?

- 下水道の工事中、注意することはありますか?

- 浄化槽の廃止方法は?

- トイレ便槽処理と内装工事の手順はどうなっていますか?

- 本下水への工事後のメンテナンスはどうしたらいいですか?

- 下水道工事後の保証期間はいつまでですか?

- 下水道工事代金の支払いは、いつになりますか?

- 浄化槽の大きさの違いは何?

- 下水道工事は着工前に役所へ出す書類はありますか?

カテゴリ別質問集はこちらから

全般 リフォームについて キッチン 浴室 洗面台 トイレ 給湯器 内装 ドア・窓 外装 塗装 エクステリア 介護 フルリフォーム 下水道

-

[下水道] 下水の工事はいつから始まりますか?

工事開始(宅内工事)のことを供用開始日と言い、市役所が時期と地域を限定し、対象となる住民の方々へ、市役所から郵送、又は手渡しにてお知らせ致します。

供用開始日より、市役所にて申請書類の受付が始まり、書類の確認が降りてから工事が出来るようになります。●おススメの記事●

-

[下水道]工事の当日、準備しておく事はありますか?

工事場所や導線の荷物やお車のご移動をお願い致します。

なお、外まわりの工事になりますので、ご不在でも工事は可能です。

(場合によってはお立ち会いいただく事もございます)●おススメの記事●

-

[下水道]切替工事中、トイレ・水の使用は出来なくなりますか?

工事内容により大きく変わりますので、工事担当とよくご相談下さい。

目安として、トイレ・水が使用できなくなるのは、日中の夕方までで、その日の作業終了時には、使用出来るようになります。

時間帯などは、必ず工事者より事前にお伝え致します。●おススメの記事●

-

[下水道] 汲み取りの手配は必要ですか?

当社が工事工程に合わせ、手配致しますが、お客様の希望で指定の汲み取り業者がございましたら、お知らせ下さい。

※ 注意:汲み取り費用は、御見積書に含まれておりませんので、別途ご用意が必要になります。費用は直接お客様から汲取業者へお支払い下さい。●おススメの記事●

-

[下水道]の工事中、注意することはありますか?

お客様からはございませんが、工事中ご不便をかける事として、

- 騒音・振動が場合によって発生します。(例:コンクリート壊し 等)

- 工事車両が、作業中駐車されます。(2tダンプ 1~2台)

- コンクリート、タイル等壊した後、復旧する 養生期間が必要です。

- 天候により、着工日、工事期間が延長される場合があります。

- 工時中と汲み取りを行う際、悪臭が発生する場合があります。

●おススメの記事●

-

[下水道] 浄化槽の廃止方法は?

浄化槽の廃止工事の方法は大きく分けて2つあります。それぞれの工法に時間や費用が異なります。

全撤去 (全部撤去)

名前の通り浄化槽を全ての装置を取り除く方法です。

すべての装置を取り除くので解体後には地中の中には何も残っていない為、理想的な状況です。

土地の売却をお考えの方はこの方法が最良ですが、撤去費用は高額になります。

また、撤去する事で地中のバランスの影響が考えられます。

今までは地中からのタンクへの圧力とタンク内の水から地中への圧力がかかっていましたが、タンクを撤去し、土(RC砂・山砂)で固めた状態では周りの地盤への影響は無いとは言えません。

浄化槽のすぐ近くに家がある場合は注意が必要です。

埋め戻し(一部撤去埋め戻し)

浄化槽内の部材や装置を取り除き、浄化槽のタンク上部をカットします。

浄化槽のタンク底部には水抜けの穴を数か所あけて、雨が入った場合に水が溜まらずにタンク下の地中に抜けるようにします。

この状態で土(RC砂・山砂)を入れて埋めていきます。

工事でコンクリートを壊した場合は、土で戻す前に、壊して出たコンクリートガラを最初に浄化槽の底部に入れ、その後に土で埋めます。

植木鉢を作る時の原理と同じで、浄化槽の底には粗い物を入れて、水を抜けやすくする為と残材処分費用軽減の為です。その後、水を掛けて土を締めていきます。

土が締まると空間が出来るので、また土を入れます。水で締めて土を入れる事を何度か繰り返す事で埋め戻しが完成します。

創研の処理方法

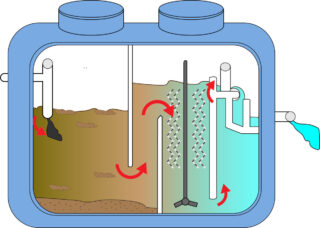

現在一番多く残っている「単独処理浄化槽の分離接触ばっ気型」と「合併処理浄化槽の嫌気ろ床接触ばっ気型」で説明します。

単独処理浄化槽の分離接触ばっ気型

いわゆる「分離接触ばっ気型」、「全ばっき型」と呼ばれる単独処理浄化槽は「埋め戻し」を採用しています。

合併処理浄化槽の嫌気ろ床接触ばっ気型

いわゆる「合併処理浄化槽」では一部「埋め殺し」を採用しています。

合併処理浄化槽は単独処理浄化槽に比べ、処理能力を大幅に向上させた為、装置が大型化しており、処分するには重機を準備したり大がかりな作業となり、撤去費用や装置の処分費用が高額になってしまいます。

その為、「埋め戻し」で処理します。見積書上ではどちらも「埋め戻し」と表現しています。

合わせて読むおススメ記事●カテゴリ別質問集はこちらから●

-

[下水道] トイレ便槽処理と内装工事の手順はどうなっていますか?

- 便槽汲み取りを行います。(手配は創研が連絡いたします)

- 便器・床・壁・臭突管等を取り壊します。(撤去工事)

- 便槽を発生土又は、改良土で埋めます。

- 雨水等が溜まらない様に、便槽の底に穴をあけます。

- 大工職人により床(根太は新しく)・壁を希望により作ります。注)他社では大工職人ではなく下水道工事者がそのまま行う場合もあります。

- 内装にはいろいろな仕上げ方がございますので、工事担当者とよくご相談ください。

●おススメの記事●

-

[下水道] 本下水への工事後のメンテナンスはどうしたらいいですか?

トラップ桝(封水)の清掃

トラップ(水を溜める事によって臭気や、害虫を防止する所)部分には、汚れが溜まりやすいので、年1~2回、掃除口を開けて水道水圧で汚れを流してください。●おススメの記事●

-

[下水道]工事後の保証期間はいつまでですか?

当社では、工事完了後10年間を保証期間とし、保証書を発行しております。

ただし保証対象は、当社が工事をした部分とし、既存部分は対象外となります。

トイレ等の衛生器具の商品は、それぞれのメーカー保証の期間とさせて頂きます。※注意:業者によって、保証期間が異なりますのでご注意下さい。

むやみに長い保証期間を設けている会社がありますが、会社自体がなくなってしまうケースもあります。

当社は創業以来、安定した成長を続けており、お客様が安心して長いお付き合いの出来る会社と自負しております。※また、当社は1級建築士事務所でもあり、水廻りに限らず建築全般、リフォーム工事などのご相談を無料にてお請け致しております。長いお付き合いを宜しくお願い致します。

※天災・故意の過失等は保証対象外となります。

●おススメの記事●

-

[下水道]工事代金の支払いは、いつになりますか?

工事完了後、工時担当者が役所の基準に適合しているかどうか、仕上がり具合などの社内検査を行います。合格した後、請求書を発送致します。

お支払い方法は、銀行振込又は、ご集金にもお伺い致します。

「社内検査合格」:ご請求書を発行いたします。

↓

「市役所検査」:当日は当社が立ち会います。お客様が不在でも検査を行えます。

↓

「合格」

↓

「通知と検番を取り付けて終了」●おススメの記事●

-

[下水道] 浄化槽に種類があるんですか?

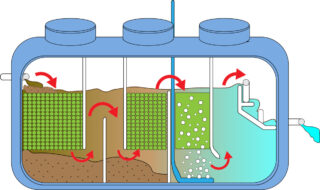

浄化槽の種類には大きく分けて2つあります。

単独処理浄化槽

単独浄化槽はトイレの汚物(し尿)のみを処理し、浄化する為の装置です。

腐敗タンク型、全ばっき型、分離接触ばっき型などがあります。単独浄化槽は平成13年4月1日より浄化槽法により製造・販売が禁止されました。

合併処理浄化槽

処理能力が単独浄化槽より大幅に向上されて、現在主流の浄化槽です。有機物の量(BOD)を除去する為で数値の設定(BOD除去率90%、放流水のBOD濃度20mg/L以下)もされています。

合併処理浄化槽はトイレの汚物だけでなく、風呂・洗面やキッチンからでる生活排水(雑排)も浄化する装置です。これはトイレの汚物だけで無く、家庭からの排水も残飯や油脂なども河川や海に与える負荷を考慮し、それを処理する為に設計されました。

合わせて読むおススメ記事●カテゴリ別質問集はこちらから●

-

[下水道]浄化槽の大きさの違いは何?

浄化槽の大きさはその浄化槽で何人くらいの汚物を処理する必要があるかで決まります。

処理人数が大きければ汚物を溜めておくタンクを大きくする必要があるからです。

一般家庭で使用されている浄化槽は5人槽、7人槽、10人槽の3種類が一般的です。

設置される浄化槽の大きさは建設基準法によって家の延べ床面積によって決められています。

延べ床面積で決まるので、実際に生活している人数で決まるものではありません。

●おススメの記事●

-

[下水道] 桝とはなんですか?

桝とは

排水管は直線の塩ビ管ですが、家と公共桝までが排水管一本でつながる家はありません。

トイレ・洗面所・キッチン・浴室等の排水管とつなげたり、宅内に段差があったりと、家によって配管経路が変わります。

直線の塩ビ管を曲げたり、つなげたりする為に桝を使います。

桝は排水の配管経路が曲がる場所、他の配管と合流する場所、配管の深さを調整する場所に設置する必要があります。

水の流れを変化させる場所は汚物が詰まりやすいので、点検やメンテナンスを行い易くする、保全の為にも必要です。

勿論、直線の配管でも長い距離がある場合は桝を設置する必要があります。

桝の種類

桝には汚水を流すための汚水桝と雨水を一時的に溜める雨水枡の2種類があります。それぞれ機能が違う桝がありますのでご説明します。

汚水桝

汚水桝(インバート加工)

汚れが溜まりやすい(キッチン・お風呂・手洗い・外水道など)箇所に設置します。

キッチンやお風呂から排水と一緒に流れてくるゴミなどの固形物やトイレの汚物が沈殿しやすい設計で、スムーズに排水できるよう底には排水管と同じ形の溝が設けられています。小口径桝 曲がり

配管経路上で屈曲する箇所に設置します。急角度で曲げると汚物が詰まりやすいので、屈曲させる角度も決まっています。45度、90度で屈曲させます。

小口径桝 合流

配管経路上で管と管が合流する箇所に設置します。

小口径桝 ドロップ桝

配管する際に管と管の深さに差がある箇所にドロップ桝を使って深さ調整し、管同士を接続する為に使用します。

例えば、公共汚水桝手前の桝にドロップ桝を使用する場合が多いです。理由は、建物から2%勾配で浅く配管を掘り進めると公共汚水桝との深さに差が出てしまいます。公共汚水桝の方が深く設置されている為です。その際に使用するのが、段差調整が可能なドロップ桝になるわけです。小口径桝 トラップ桝

排水管から上がってくる臭気を防いだり、害虫を家の中に侵入させないという役割があります。

また、油や排水と一緒に流れてくるゴミなどの固形物を桝内に留めて排水管の詰まりを防止します。掃除口

狭小の場所などで、φ150(内径15cm)の桝が設置できない時に設置する点検やメンテナンス用のものです。配管工事完了後でも地上から詰まりが解消できるように配管経路上に設けます。

雨水桝

溜桝

雨水を集水する桝です。雨樋の下や配管の合流箇所に設置していきます。雨水と一緒に流れてくる砂・泥・小さなゴミなどをこの桝で留めて、水だけが配管を流れていくという仕組みになっています。

浸透桝

雨水桝の1種ですが、桝の底部に穴が開いていて、水を溜めずに地中に浸み込む(浸透)ようにする桝です。雨水は地中に戻すのが基本の考えです。大雨や一時的な豪雨で河川が氾濫する事があります。雨水全てを排水し、河川に放流すると氾濫の危険があるので、地中に浸透させ、浸透しきれなかった雨水のみを排水する仕組みです。

合わせて読むおススメ記事●カテゴリ別質問集はこちらから●

-

[下水道]切替工事で行うコンクリート工事はどんな工事?

コンクリート部分を解体し、浄化槽の撤去又は配管を行い、その後にコンクリートで復旧する工事の事です。

カッター工・斫り工・復旧工という3つの工程があります。

コンクリート工事の工程

カッター工

コンクリートにカッターを入れる工事をカッター工といいます。

ただ壊すだけではコンクリート部分に大きなひびや割れが入ったり、欠けたりすることがあり、復旧した後、新旧コンクリート部分の境目が汚くなり、見た目も悪くなります。

その為、見た目を良くする為にも、解体部分をハッキリさせる為にもひと手間かけて、工事範囲にカッターを入れます。

古いコンクリートであればどんなに丁寧にカットしてもひびが入ってしまったり、割れてしまう事がありますが、カッターの入れ方1つで仕上のきれいさが変わる、大事な工程です。

斫り工

コンクリートの壊しの工事の事です。「けずり」といいます。

カッター工で壊す範囲を決めて、その中をコンクリートハンマー等で壊していきます。

この作業も大きなコンクリートハンマーで一気に斫ってしまえば楽ですが、折角カッターを入れた箇所も台無しです。

コンクリートハンマーは大きな振動が出ますので、コンクリートの出来次第では割れる場合があり、カッター工同様に丁寧な作業が必要です。

解体するコンクリートの厚さによっても手間が違います。コンクリートが厚いとハンマーをいれても簡単には壊れません。

通常のコンクリートは厚さ10cm~15cm位ですが、15cm以上の厚みがある場合は作業は大変になります。

復旧工

斫った箇所の工事終了後に土で埋め、コンクリートで復旧していく工事の事です。

コンクリートの強度を増す為に、メッシュを入れ、コンクリートを流します。

タイルで仕上げる時はコンクリートで下地を作り、そこにタイルを貼っていくので手間が余計にかかります。

●おススメの記事●

-

[下水道]工事は着工前に役所へ出す書類はありますか?

基本的に役所に申請する書類は、契約時に頂いており、申請時の提出は当社にて代行致しますので、お客様にお願いすることは特にありません。

工事日のお知らせをする際に、工事内容の事前打ち合わせ及び、確認をさせて頂く場合がございますので、資料はすぐ出せる場所に置いておいてください。

工事着工日のお知らせは、遅くとも1週間~10日前にご連絡致します。●おススメの記事●